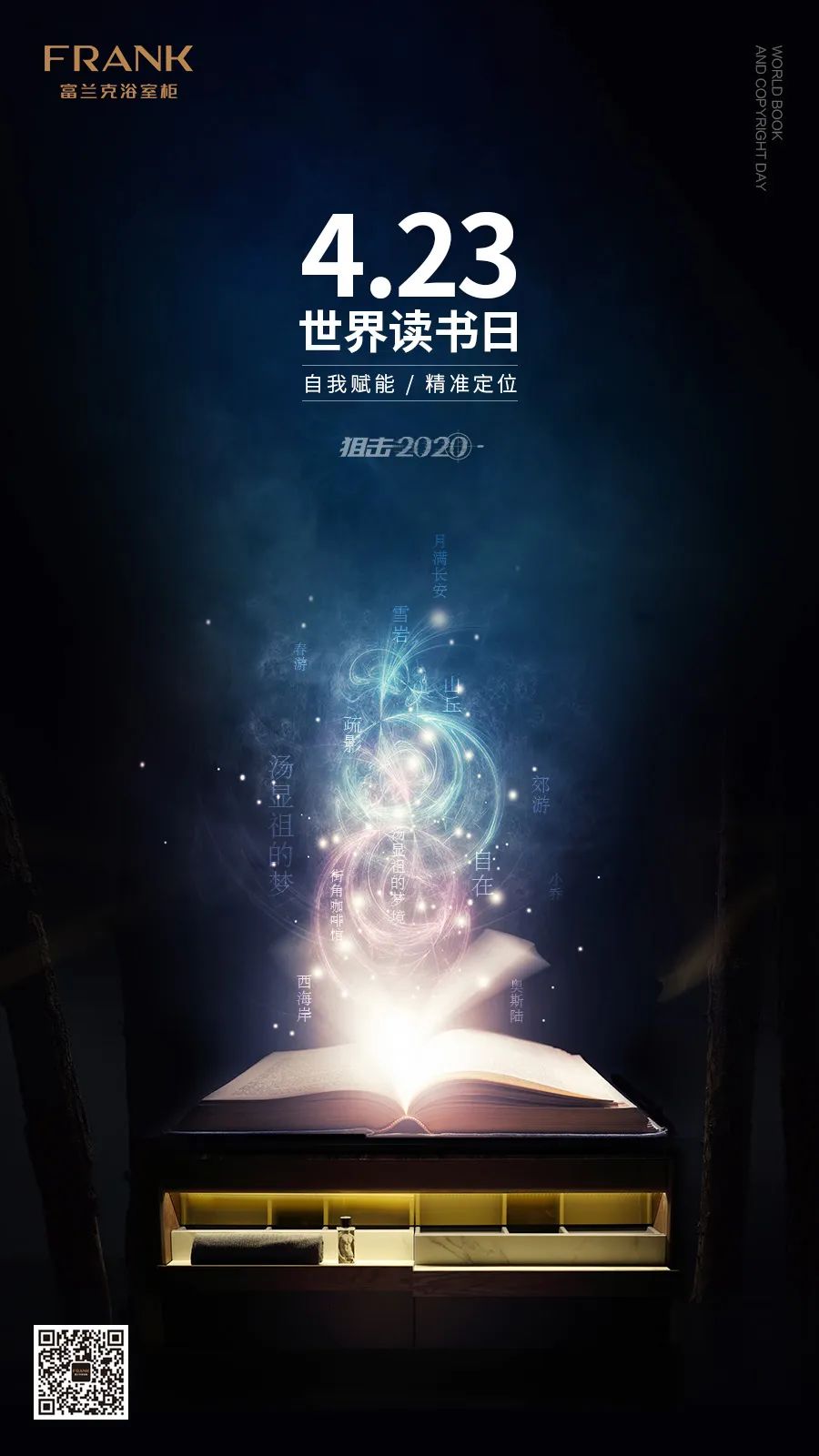

书中,横卧着智慧经典的灵魂

读书有什么用?无用之大用。往大处说,印刷书的到来引发了文艺复兴、宗教改革、科学革命和启蒙运动,让人类走上了现代化。从上古结绳记事、到中世纪时期要用300张羊皮和15个月时间手抄《圣经》,到中国造纸印刷术以及古登堡的活字印刷,再到当代自媒体、电子书……阅读随着科技的进步越渐便捷。

往小处看读书的意义,人的幸福与尊严来自于自由,首先是思想的自由,思想的自由来自于自我认知的提升,认知的提升来自于不断接受新的事物与观点,落足于学习与大量的阅读。卢梭说,读书的要义在于使我们更自由、更独立。

书中,我们可以认识世界、认识自己、认识生命、认识未来。

书中,涌动着富贵的血脉

26年前,记者拍下一位贫困生的女孩照片,尽管女孩身处恶劣的学习环境中,但眼里流露出渴望阅读的眼神。跟其他山里的孩子不一样,她选择在学习的路上一直坚持,最终通过对知识的渴求和不懈的努力改变了自己的命运,逆袭成高知分子。

人有多大成就归根到底取决于认知,有一种成长叫做认知跃进。有时,读书是无用的,它不会有助于我们当下的工作与生活,从长远来看它对我们的改变在潜移默化中实现,经验的累积丰富了阅历,知识的累积让我们站得更高,走得更远。

读书吧,让世界观向更高攀岩

看过世界的人,才有资格谈世界。今年富兰克企业优秀员工颁奖礼上,我曾分享自己的选择思维:目标决定高度,态度决定高度,选择决定,成长决定力度,情怀决定温度。借着世界读书日,我再给大家分享一下,阅读对三观塑造的影响。

美国学者理查德·德威特说,世界观是指一个人的观点体系、知识体系、认知体系,不同观点如同拼图一样,一块块相互连接拼合而成。西方历史有很长一段时间一直是亚里士多德世界观主导世界,他的核心观点是地球是宇宙的中心,外围观点是地球是静止的,其他行星围绕着地球转。这个世界的组成部分有气有土,土是重的而气是轻的,所以解释到有些东西会往下沉,有些东西会往上飘。认知全面升级,必须从内核打破重建。

从17世纪开始,我们接受了牛顿世界观,地球围绕着太阳转动。同时,地球自身也会自转,每自转一周就是24小时。我们从小到大接受的就是牛顿世界观,所以牛顿世界观体系在我们看起来是显而易见的正确。设想下,假如我们从小到大接受的是亚里士多德世界观体系,地球是宇宙的中心,地球是静止的,其他星球围绕着地球转动,我们也同样会认为这些观点是显而易见的常识,是真理。有没有发现一个现象?我们从自身世界观的角度看,所有我们认为正确的观点都是真理。正如从亚里士多德世界观的角度看,地球围绕着太阳转的理论是荒谬的。

回顾人类历史,每一次人类文明的蜕变,都是一次次世界观的重建,没有对世界观的不断颠覆,人类走不出长时间的农业文明,也无法孕育出日新月异的现代科学。不断大胆的假设与对新思维的探索、接受,才能用思维的重构来更深入地理解这个世界。

读书吧,让世界观在不断的知识碰撞中给你向更高处攀岩的无限力量。

读书吧,让精神世界向更丰盈升华

狄更斯说,这是最好的时代,也是最坏的时代。我们这一代是幸运的,也是不幸运的。说是好的时代是可供我们阅读的书多、而且便宜,一个快餐的钱就可以买下过去的奢侈品一本书。说是坏的时代是,书籍太多,太泛滥,不知道怎么去选择,无从下手,选择成本过高。浪费了太多挑书的时间。所以,我建议大家选择一些大师的书,经典的书,多读经典,论语、道德经、庄子、孙子兵法这些经典都是经过几千年的大浪淘沙,留下来的精华。

《论语》有云“生而知之者上也,学而知之者次也;困而学之又其次也。困而不学,民斯为下矣。”多读书、读好书,彷如与许多高尚的智者谈话。书籍的力量,可以延展生命的长度、推动社会的进步。

评论