近期,家乐福委身于苏宁,沃尔玛频频关店,麦德龙多次传被永辉和物美竞购,这三起事件像是捆绑打包好的一个集体事件,引起了震动。这三起事件的核心关键词也高度一致--外资零售和大卖场,这让议论声也更多了一些。

曾几何时,外资零售是先进与荣耀的代名词。上个世纪90年代中期,家乐福、沃尔玛、麦德龙先后进入中国,经过起步发展阶段后,都先后到达了成熟期,他们频频开店,拓宽区域,销售额一再冲高,外资零售商成为求职者趋之若鹜的企业。然而,斗转星移,他们又不约而同地遇到了发展瓶颈,不同程度地落寞了下去。

苏宁易购以48亿元收购家乐福80%的股份,有网友评论说,不值这个钱。瘦死的骆驼比马大,更何况家乐福还在倔强地活着,怎么就不值钱了呢?想当年,家乐福的许多店铺成为业内人士朝圣的圣地,像上海的古北店,这是去上海必到的店铺,当时他们的商品与促销活动都成为业内争相学习和模仿的对象。时过境迁,家乐福也落到被卖的境地。

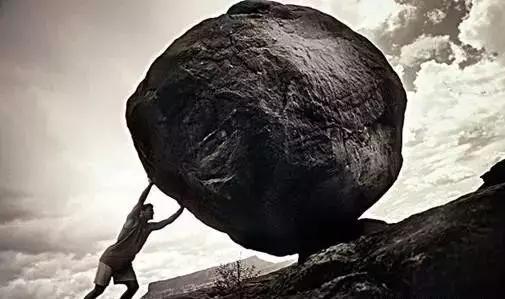

衰败不是排山倒海式到来的,是一点点、用不易觉察、却能切身感受到的速度慢慢侵入的。家附近的家乐福早成为老人们早上抢鸡蛋的最佳去处,这家店,店内昏暗,环境差强人意,商品没有吸引力,大多顾客都不愿意光顾。店铺的表象代表的是零售商的管理与发展状况。

三家零售商另一个共同的关键词是大卖场。在上个世纪,大卖场代表着时尚、先进与潮流,一度领航零售业的发展。这三家零售商也都为大卖场的兴旺推波助澜过。而到当下,大卖场却落到窘境里,成为不先进、不时尚的代名词。

零售商扎堆在大卖场遇到麻烦,是业态出问题了,还是经营这个业态的零售商出问题了?在当下,大卖场显得与发展潮流格格不入,许多以大卖场为主业态的零售商都应声倒下。

据行业数据显示,截止到今年四月份,在线下销售额整体同比增长3%的背景下,大卖场却同比下降 3%。由此可见,大卖场确实遇到了问题。

“大的”困局

大卖场一度以体量大、商品全的一站式购物风靡业内,这成为许多零售商宣传的卖点。但现在“大而全”不光对消费者失去了吸引力,还成为磕绊,曾经的优势转瞬之间变为劣势。一位消费者在逛完一家大卖场之后,不禁抱怨,店太大了,逛完一圈要消耗很多时间。

表面看似是浪费了消费者的时间,其实是因为没有吸引力,消费者才觉得时间漫长。在购物中心,经常能看到在餐馆门口排队的人,有时要等半个小时以上,消费者仍心甘情愿地在那里等待,等待更为枯燥,但少有消费者抱怨,对食物味道的期待胜过了苍白的等待。在大卖场,消费者却没有了耐心,他们恨不能一下子买完所需商品。

许多大卖场都规划成多层,为了引导顾客逛完所有区域,进口都设置到最高层,消费者在无形的购物动线的引导下,亦步亦趋地转完所有区域,直至收银台。这是一个漫长的过程,如果消费者没有这么多的购物需求,他们仅想买一瓶醋或买几根葱,也需这样绕行,这对消费者来说是一个巨大的心理考验。

消费者却越来越没有耐心,越来越急不可待。他们不能忍受低效率的购物,不能忍受为了买一把青菜转遍整个卖场,他们光顾大卖场的次数越来越少。

除了看得见的问题,更多的是看不见的问题。管理的混乱、工作秩序的失衡、人心的偏离,这些都成为大卖场发展的绊脚石。就在家乐福被卖的新闻曝出时,有人翻出了前几年一位家乐福员工撰写的一篇文章,里面尽数了家乐福在管理上的种种问题,那篇文章流传较广,当时外面的人看,只是隔岸观火。今天再重读,不禁唏嘘,大厦将倾之前,地基早就失守。

消费习惯的改变、新技术的发展、消费需求的变更--这些都是大卖场走入困局的原因,这些只是外力,真正的原因还在于零售商本身。

2

不健康的零售现状,使得经销商逃离

中国的大卖场、大商超存在的弊端是,面对客流量和销售额下滑的现状,不是从提升购物体验和产品品质、改善服务等来吸引消费者,也并非联合经销商进行促销以提高销售。反而是过分压榨各级经销商、供货商,通过进场费、条码费、陈列费、促销费、合同续签费等等繁杂的费用,以维护生存和获得盈利。

这种不健康的零售现状,造成的结果就是,消费者无法感受到实体零售与网购的差异所在,而繁重的费用、超长的账期、不平等的对话地位,更使得经销商不堪重负,开始纷纷逃离大卖场。

经营变态,超市疯狂克扣经销商的费用,

不是想办法提升顾客销售创造利润。

超市想赚钱,进店费,条码费,新品促销费,活动费,解码费,地推费各类费用数不胜数。超市利润下滑销量下滑,不反思经营问题,不想办法引流,不想办法提升店铺的经营能力,反而从上游供应商下狠手,想办法克扣经销商利润。如果经销商都不陪你玩,没有更多的产品,超市更完蛋。

成本越来越高,经销商纷纷逃离

部分经销商的卖场合同续签费已经高达几万、几十万了,把全年的销售额一算,卖场的各项合同费用就占据超市供货额20%以上,让经销商加价多少啊?这还不包含卖场的陈列费用、促销折让、促销员费用等等。再加上电商侵蚀传统卖场的市场份额,如此延续下去,逼着消费者改地儿了,恶性循环!

为什么如今的经销商要逃离大卖场?真的是没有利润了!哪怕有一点点甜头也不至于要撤场!因为撤场意味着这个品牌厂家可能就要考虑开发新户了,经销商连这都不怕了,可见这个问题已经到了压迫整个行业发展的地步,不仅仅是单一的超市系统的问题了。

当然,经销商敢于撤场的原因,也有更大的市场空间来发展,广大的乡镇市场、便利店连锁、社区店、特通渠道、小餐饮、校园店等渠道,正快速成长发展,成为经销商近年来市场份额不断增长的主要来源。很多厂家虽然看重经销商的销售渠道,但更看重整个市场的销售量,只要销量不减,少做一个店面又如何?不和大卖场合作,厂家才不管!商贸公司撤场会带来蝴蝶效应,或许在未来更进一步加快经销商逃离大卖场的速度,同时也会带来商贸公司大洗牌。

如今的大卖场系统门槛越来越高了,导致一些新成立的商贸公司不敢合作。一些老牌的商贸公司因为合同费用上涨撤场,超市接下来可能面临供货商青黄不接的问题,条码越来越少,新产品不能及时上架,卖场的新产品意味着卖场活力,没有了活力的超市还能好到那里?

3

小型流通渠道呈现新的生机

小型流通渠道呈现新的生机然而这并不意味着,网上购物就一定会颠覆实体零售业。数据显示,在线下零售普遍遭受巨大压力的同时,中小型零售业态反而保持了较好地增长。现代渠道中的小型便利店、私人超市、小区杂货店等零售模式,凭借距离的便利性、灵活生动的经营模式、和新鲜丰富的品类,满足了人们的日常所需。

可以说,这种零售渠道的变化是随着中产阶级的整体偏好而调整的。在物质生活丰富,而生活却日益繁忙的今天,他们更愿意为便捷而高品质的产品买单。

4

凤凰能否涅槃

困顿中的大卖场到了不得不改变的时候,面对变革,不能有任何迟疑和侥幸,任何的犹豫都可能错失变革的良机。

现在一些大卖场正在试图瘦身,分出一些面积出租,这样既能收到租金、增加收入,又能减轻经营压力。这个办法省事,但省事的办法后患也多。通过分租减轻了经营压力,丧失的却是经营能力,把经营法码过多的压在别人身上,就像把命运的缰绳放到别人手中,怎么看都不安全和保险。

大卖场的变革还是靠自己,通过自身能量的提升,重新焕发出生命力。

静观超市以后如何发展,时间会告诉我们一切!没有双赢,早晚会有倒闭的一天。

评论